- Durante el actual gobierno de 2019 a la fecha, 33 asesinatos de sus integrantes, entre ellos los de seis mujeres

Laura Castellanos/Washington Post*

SemMéxico, Cd. de México, 17 de octubre, 2021.- Este 12 de octubre, cuando Europa celebra 529 años del desembarco de Cristóbal Colón en América, el Congreso Nacional Indígena (CNI) —el frente más combativo de luchas indígenas en defensa del territorio en México— conmemora 25 años de su creación.

El CNI surgió del Foro Nacional Indígena que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) convocó en 1996 y nació como un espacio de convergencia, defensa, red solidaria, representación y toma de decisiones de pueblos, comunidades, tribus y barrios indígenas de distintas partes del país.

El CNI evoca esta fecha como un día de resistencia de los pueblos originarios de México, pero no de forma festiva. Durante el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de 2019 a la fecha, ha documentado 33 asesinatos de sus integrantes —entre ellos los de seis mujeres— y dos desapariciones. Vive el periodo más violento desde su fundación. México debe voltear a ver de nuevo la lucha indígena, como lo hizo hace más de dos décadas con el movimiento zapatista.

En septiembre, el EZLN advirtió que el estado de Chiapas está al borde de una guerra civil porque ya no tolerará más acciones paramilitares impunes, como el secuestro de dos zapatistas por parte de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo. En tanto, el CNI denunció el ataque armado a cinco miembros del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata, y la infiltración y acoso cibernético ocurridos en una reunión virtual.

Este aniversario acontece cuando una delegación de 177 zapatistas y 16 integrantes del CNI están en suelo europeo, realizando “una invasión al revés” en la que recorrerán 30 países para nutrir una red trasnacional y solidaria que busca la construcción de un mundo incluyente y no capitalista.

El CNI va representado por 11 delegadas y cinco delegados de ascendencia maya, popoluca, binizá, rarámuri, otomí y nahua. Participan dos luchadoras nahuas emblemáticas. Una es María de Jesús Martínez, Marichuy, vocera del CNI y que en 2018 se convirtió en la primera mujer indígena postulada como candidata independiente a la presidencia del país.

La otra es Liliana Velázquez, viuda de Samir Flores, asesinado por oponerse a la construcción de una termoeléctrica en Huexca, Morelos, y parte del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala. Fue asesinado en 2019 y, si bien el pasado 30 de septiembre autoridades informaron de la detención de uno de los tres presuntos responsables, negaron que su muerte fuera por su activismo contra el megaproyecto del Estado.

La violencia contra indígenas en el país que defienden el territorio no la vive solo el CNI. La organización Global Witness, que documenta ataques contra personas defensoras ambientales, en su informe del 2020 ubicó a México en el segundo lugar mundial con 30 asesinatos, un alza de 67% con respecto a 2019. La mitad de los casos fueron contra comunidades indígenas y 95% están impunes.

Carlos González, abogado del CNI, me dijo en entrevista que considera que el gobierno federal actual no es peor que los anteriores, pero que la violencia organizada y la política del despojo crecen contra los pueblos originarios porque “la dinámica del capitalismo global presiona más”.

El CNI y el EZLN han denunciado reiteradamente que el Estado nutre la voracidad capitalista sobre el territorio y los recursos naturales de los pueblos originarios al no respetar sus derechos colectivos, como hoy sucede con la imposición de otros dos megaproyectos: el Tren Maya y el Corredor Transístmico.

Es de admirar que, en un contexto adverso, el CNI obtenga logros legales históricos. En septiembre anunció que la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio logró que un tribunal reconozca los derechos colectivos de comuneros de Juchitán, Oaxaca. Desde hace cinco décadas estaban imposibilitados de ejercer estos derechos porque carecían de representantes agrarios. Obtuvieron la suspensión temporal de la construcción del parque eólico Gunna Sicarú, de la empresa francesa Electricité de France, mientras dure el juicio contra la transnacional a la que acusan de despojarlos de tierras comunales con la complicidad de las autoridades.

Otras batallas son antiguas, como la de la comunidad nahua de Ostula, Michoacán, que es la resistencia indígena en defensa del territorio que ha sido más violentada en el país en el siglo XXI: desde 2008 registra 41 asesinatos por una disputa legal y comunitaria contra el despojo de 1,200 hectáreas de territorio costero por parte de criminales y empresarios.

El CNI también llevó a otro nivel el activismo indígena. El 12 de octubre de 2020 un centenar de otomíes, la mayoría mujeres y menores de edad, encabezaron la primera apropiación de una sede federal en la historia de las luchas indígenas en México. Cumplen un año de vivir en las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, en Ciudad de México, en exigencia de la expropiación de tres inmuebles y de créditos para obtener vivienda digna.

Con estos frentes abiertos, el CNI conmemora 25 años de lucha de los pueblos originarios con un pie en México y otro en el mundo. En el comunicado en el que anunció su partida a Europa, advirtió: “Sabemos que la vida en contra de los pueblos arrecia y que nosotras, nosotros, nos vemos en este caminar histórico de los pueblos zapatistas, en el que reconocemos como un destello de lo que es, quizá, la última oportunidad para plantearnos un nuevo rumbo como humanidad, que es la lucha por la vida”.

Si México y su gobierno dan la espalda a las luchas indígenas en defensa del territorio, como las que realizan el CNI y el EZLN, no solo negarán su propia responsabilidad sobre los cambios estructurales que se necesitan en defensa de la vida, también la posibilidad de dar un viraje hacia un mundo más incluyente.

*Con permiso de la autora. Laura Castellanos es periodista independiente mexicana. Escribe sobre resistencias indígenas comunitarias y es autora del libro ‘Crónica de un país embozado 1994-2018’.

https://www.cepal.org

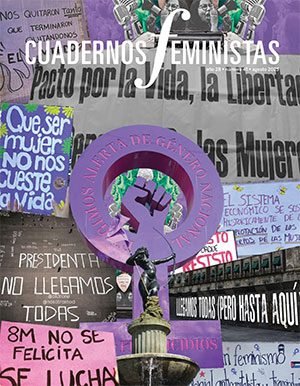

• Portada del sitio de la reunión:

https://www.cepal.org

• Portada del sitio de la reunión: