Guadalupe Ramos Ponce

SemMéxico, Guadalajara, Jalisco, 15 de octubre, 2025.-Esta semana me encuentro en Honduras, en procesos de capacitación a juezas y jueces para juzgar con perspectiva de género. En Honduras, como en buena parte de América Latina, la justicia se debate entre la ley y la realidad, entre los códigos escritos y las historias no escuchadas. Cada sentencia, cada omisión y cada silencio judicial dibujan el mapa de lo que una sociedad considera justo o tolerable. Y ese mapa, todavía, está lleno de ausencias de justicia.

La historia del derecho en América Latina ha sido una historia escrita, aplicada y legitimada desde una visión androcéntrica. Los códigos, las normas, los procedimientos y las sentencias se construyeron bajo la idea de una “neutralidad” que, en realidad, fue masculina. Las mujeres, durante siglos, fueron consideradas sujetos subordinados o dependientes, carentes de plena capacidad jurídica o política. Aunque el siglo XX trajo avances normativos —desde el reconocimiento del voto hasta los tratados internacionales de derechos humanos—, el sistema judicial aún arrastra los sesgos culturales y estructurales que impiden el ejercicio real de la igualdad.

Desde una dimensión institucional, la perspectiva de género fortalece la legitimidad del Poder Judicial. Una institución que reconoce la desigualdad y actúa para corregirla genera confianza pública, credibilidad y cercanía con la ciudadanía. Cuando el sistema judicial ignora los contextos de violencia, discrimina o revictimiza, pierde autoridad moral. Por el contrario, cuando actúa con sensibilidad de género, se convierte en un agente de transformación democrática.

Además, incorporar la perspectiva de género en la justicia tiene un impacto directo en la calidad de las decisiones judiciales. La mirada de género permite contextualizar la prueba, valorar la credibilidad del testimonio de las víctimas y comprender las causas estructurales de los conflictos. No se trata solo de qué se resuelve, sino de cómo se resuelve.

Las decisiones judiciales que adoptan este enfoque tienen un doble efecto: reparan el daño individual y envían un mensaje social. Son decisiones que construyen memoria, que previenen la repetición de violencias y que contribuyen a la construcción de una cultura de igualdad.

Quiero reconocer ampliamente la voluntad de la Corte Suprema de Justicia, al incorporar la perspectiva de género en su quehacer, al brindar procesos de formación a sus jueces y juezas para juzgar con perspectiva de género, este año le damos continuidad a un proceso iniciado el año anterior, lo que muestra la buena voluntad para convertir al Poder Judicial en un agente de transformación democrática, en un modelo de justicia comprometida con los derechos humanos y con la vida de las mujeres.

Ya están dando camino para ello, la creación de un Observatorio de Justicia y Género, la adopción de políticas institucionales de igualdad y el paso siguiente es la emisión de resoluciones con perspectiva de género. En este sentido, la Sala Constitucional del Poder Judicial se encuentra ante una de las decisiones más significativas de los últimos años: resolver el caso de Lisby Allen, una mujer cuya situación se ha convertido en símbolo de la deuda del Estado con las mujeres privadas de libertad por razones vinculadas a la desigualdad estructural y la violencia institucional.

El análisis de este caso trasciende lo individual. Lisby representa a cientos de mujeres criminalizadas por sobrevivir, por defenderse o por vivir en contextos donde la pobreza, la exclusión y la falta de acceso a la justicia las colocan en una situación de vulnerabilidad extrema.

Su historia interpela a todo el sistema judicial y obliga a repensar el papel de la justicia constitucional como último garante de los derechos fundamentales y el deber de la Sala Constitucional ante los derechos humanos de las mujeres.

La Sala Constitucional, como órgano de control de constitucionalidad y convencionalidad, tiene el deber jurídico y ético de aplicar los estándares internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado hondureño.

En el caso de Lisby Allen, aplicar la perspectiva de género implica reconocer los contextos de violencia, pobreza y desigualdad que marcaron su historia.

Significa comprender que su situación no puede analizarse únicamente desde la legalidad formal, sino desde la realidad estructural que produce la desigualdad.

Una resolución con perspectiva de género de la Sala Constitucional sería un acto de justicia reparadora, una señal de que el Estado hondureño está dispuesto a revisar críticamente sus propias prácticas institucionales.

Sería también un mensaje contundente a toda la sociedad: que las mujeres privadas de libertad por causas vinculadas a la discriminación estructural no son culpables de su propia exclusión, sino víctimas de un sistema que durante décadas le negó el derecho a la justicia.

*Coordinadora Regional de CLADEM; Profesora Investigadora de la UdeG. @dralupitaramosp, lupitaramosponce@gmail.com

https://www.cepal.org

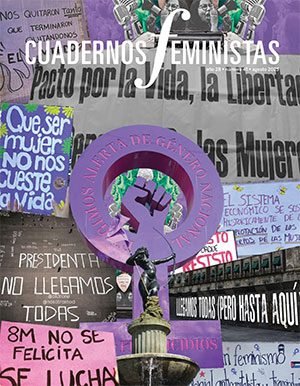

• Portada del sitio de la reunión:

https://www.cepal.org

• Portada del sitio de la reunión: