México informó a la OCDE una brecha de 15 que es de 34 por ciento es decir por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer recibe 66

Origen: mujeres en trabajos informales, sin jubilaciones, sólo apoyos sociales y sin educación

Por cada diez pesos recibidos a través de transferencias, 4.5 provienen de pensiones o jubilaciones y dos pesos de programas sociales.

Sara Lovera

SemMéxico, Cd. de México, 4 de agosto, 2025.- La brecha salarial hombres y mujeres creció en más de 100 por ciento en los últimos 7 años, al pasar del 15 al 34 por ciento en promedio, según datos oficiales analizados por distintas fuentes, lo que significa una ampliación de la brecha de desigualdad y de género.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) que utilizó los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos en los Hogares INIGH 2024, publicada el 30 de julio pasado, es lenta la participación económica de las mujeres y la brecha está relacionada con el territorio, las habilidades y las oportunidades educativas que siguen sin tener las mujeres.

El gobierno reporta una brecha de 15% a organismos internacionales, pero la INIGH desmanteló esa idea, incluso la difundida de que llegó a 11 por ciento tras la pandemia, argumentando que los hombres perdieron salarios formales y las mujeres se fueron a la informalidad.

El IMCO, por su parte, así lo explica: es una brecha menor cuando es el empleo la fuente de medición, por ello la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)del tercer trimestre de 2024 del INEGI, midió nuevamente sólo 15 por ciento, brecha sostenida y analizada por la OCDE desde 2017, pero la brecha crece si la fuente es el hogar con información de ingreso-gasto.

¿Cómo se disparó a 34 por ciento en promedio?

Los estudios, como el Índice Global de Brecha de Género del Foro Económico Mundial sostiene que la brecha salarial no ha mostrado cambios significativos en las últimas dos décadas y México se ubica en el lugar 33 de 146 países que se hace con información oficial, por debajo de Brasil y El Salvador.

Este disparo ocurre a pesar que las aportaciones oficiales o becas, que significan hasta un 18 por ciento de los ingresos de los hogares según la INIGH y a pesar del aumento al salario mínimo en los últimos años.

Si las mujeres tuvieran oportunidad de ir a la escuela según Mujeres Unidas por la Educación, MUxEd cada año adicional de escolarización puede aumentar los ingresos de una mujer entre un 15% y un 20%.

Menos empleados y más personas mayores

En la última edición de la ENIGH se encuestaron 105 mil 718 hogares entre el 21 de agosto y el 28 de noviembre de 2024, de los 38 millones 830 mil 230 hogares.

Halló que se redujo el tamaño de los hogares, hoy de 3.4 personas en promedio; encontró que sólo 1.63 de sus integrantes está ocupado formalmente , y el resto recibe apoyos sociales, pensiones del IMSS o el ISSSTE, y las mujeres son la mayoría en trabajo informal, que no reciben esas pensiones. Además hay ingresos no identificados.

Además el número de integrantes de 65 años o más creció en 21.3% por hogar, entre 2016 y 2024, lo que refleja no sólo el envejecimiento de la población sino que impacta en las necesidades de cuidado y las dinámicas de ingreso.

Y aunque los resultados reportan un incremento tanto en los ingresos como en los gastos de los hogares no se modificó la brecha de género. Dice que los ingresos aumentaron 10.6% y los gastos crecieron 7.9% entre 2022 y 2024. Pero las brechas de género crecieron y creció la carga para las mujeres.

Urge crear el Sistema Nacional de Cuidados

Una de las razones que señala el IMCO es la inexistencia de un Sistema Nacional de Cuidados y señala que la persistencia de las brechas de género en los ingresos indica la necesidad de fomentar la inclusión y permanencia de las mujeres en el mercado laboral, para lo cual es imprescindible un Sistema Nacional de Cuidados que coordine los esfuerzos realizados a nivel estatal y local, y garantice servicios de cuidado para infancias, personas mayores y personas en situación de discapacidad.

A diferencia de la edición 2022, que capturó los efectos inmediatos de la salida de la crisis sanitaria derivada del Covid-19, la ENIGH 2024 permite observar con mayor claridad los cambios estructurales en los ingresos y las tendencias de consumo de los hogares tras estos años atípicos.

Los datos contradictorios es por la diferencia de medición del ingreso, entre encuestas. Se analiza esto:

Lo sorprendente es la disparidad de la información. Mientras hasta 2017 la diferencia era 15 por ciento , hoy en promedio es de 34 por ciento, pero entre mujeres apenas con educación primaria llega a 39.3 por ciento, sin embargo, esas diferencias son menores para las mujeres con mayor preparación y mejores condiciones laborales: si tiene doctorado la diferencia es 31.6 % siempre más de 30.

Según La Red de Mujeres Unidas por la Educación MUxED las mujeres que sólo tieneneducación primaria, ganan llegan a 5 mil 345 pesos al mes, con secundaria casi a 8 mil; hasta 9 mil 700 con bachillerato, y así al doble con título profesional, 17 mil 236, y con posgrado hasta 31 mil 500 pesos. Pero en cada caso la diferencia con los hombres es mínima de 31.6 por ciento en las posiciones más altas.

Para esta red la educación puede mejorar significativamente la situación económica de las mujeres porque les permite acceder a mejores empleos. Un año adicional de escolarización puede aumentar los ingresos de una mujer entre un 15% y un 20%, según el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia. Además, la educación tiene un efecto multiplicador, impactando positivamente a sus familias y comunidades.

Las mujeres ganan 15% menos que los hombres cuando el empleo es la fuente de medición, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del tercer trimestre de 2024 del INEGI. Además, la brecha salarial no ha mostrado cambios significativos en las últimas dos décadas y México se ubica en el lugar 33 de 146 países del Índice Global de Brecha de Género 2024 del Foro Económico Mundial.

La brecha se amplía en las edades más productivas, ya que en el rango de edad entre los 30 y 39 años, los hombres ganan 62 mil 479 pesos, ylas mujeres 41 mil 909, una diferencia de 20 mil 570 pesos o de un 32.9% menos para ellas, indicó el Enigh.

Las mujeres con mayor preparación escolar enfrentan una menor brecha. En 2019, las trabajadoras con solo la primaria completa ganaron 23% menos que los hombres. 10 puntos más que en 2024.

Las entidades federativas con mayor brecha de ingreso entre hombres y mujeres son Oaxaca, Colima e Hidalgo. Las mujeres ganan 27.1 %, 25.3 % y 24.9 % menos en comparación con los hombres, respectivamente.

Persisten brechas de ingreso territoriales y de género. Un hogar en Nuevo León percibe casi tres veces más ingresos que uno en Chiapas. Además, la brecha de ingreso entre hombres y mujeres alcanza 34%, es decir, por cada 100 pesos que percibe un hombre, una mujer gana 66 pesos.

En todas las actividades la brecha persiste

Los sectores de comercio, manufactura y servicios enfrentan las mayores brechas salariales, los cuales, además, emplean al 95% de las mujeres ocupadas.

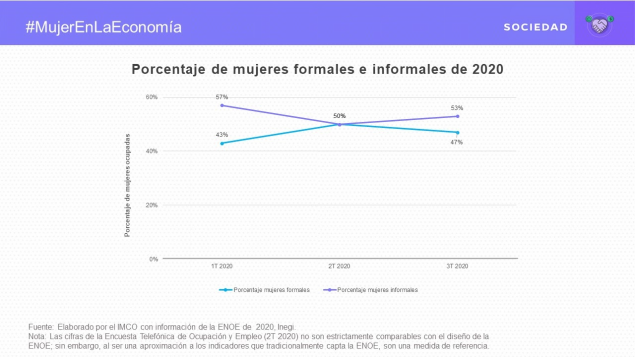

Hasta septiembre de 2020, una mujer que trabajaba en la formalidad ganó, en promedio, 42% más que una mujer ocupada en la informalidad, pero 13% menos que un hombre en el sector formal.

En los últimos años, la participación de las mexicanas en el mercado laboral ha aumentado cada vez más. Sin embargo, las diferencias en el salario promedio entre hombres y mujeres no han cambiado mucho.

En el primer trimestre de 2017 se registró la menor diferencia salarial (13.4%). En contraste, durante el tercer trimestre de 2019 la brecha en los ingresos promedio mensuales fue de las más altas: mil 198 pesos, equivalentes al 16%.

La brecha salarial también se presenta al analizar por nivel de escolaridad:

En 2019 y hasta inicios de 2020, las mujeres con niveles educativos de media superior o superior se enfrentaron a una diferencia salarial promedio del 15%. Las trabajadoras con este nivel educativo ganaban 8 mil 454 pesos mensuales, mientras que los trabajadores percibían 10 mil pesos.

El panorama es más desalentador para las mujeres con menos estudios. La diferencia salarial de aquellas mexicanas con primaria completa fue más grande en 2019, en comparación con quienes no concluyeron este nivel educativo (23% y 20% respectivamente).

¿Cómo ha cambiado la dinámica laboral de las mujeres durante la pandemia?

Los cambios en las dinámicas laborales y los ingresos percibidos por hombres y mujeres antes y durante la pandemia han sido notorios. Durante el primer trimestre de 2020, el porcentaje de mujeres formales (43%) fue menor al de mujeres informales (57%). Esta proporción fue similar al término de septiembre de 2020. Las mujeres en el sector formal representaron el 47%, mientras que 53% de las mujeres se emplearon en el sector informal.

Aumentó el ingreso en los hogares.

En 2024, el ingreso corriente promedio trimestral de los hogares alcanzó 77 mil 864 pesos, 25,954 mensual lo que representa un crecimiento real de 10.6% con respecto a 2022. Este aumento fue mayor en los hogares con menores ingresos (decil uno), donde el ingreso aumentó 36.4%, mientras que en aquellos con mayores ingresos (decil diez) se redujo 8%.

El ingreso proviene principalmente del trabajo. La principal fuente de ingresos de los hogares en el país continúa siendo el ingreso laboral (66%), seguido de las transferencias (18%). Por cada diez pesos recibidos a través de transferencias, 4.5 provienen de pensiones o jubilaciones y dos pesos de programas sociales.

Los hogares con mayores ingresos percibieron 14 veces más que los de menores ingresos. Mientras que los hogares con menores ingresos reportan un ingreso promedio trimestral de 16 mil 795 pesos, 5 mil 598 cada mes, los del decil más alto alcanzan 236 mil 95 pesos. 78mil 698.3333

La composición de las transferencias varía significativamente según el nivel de ingreso. En los hogares del decil diez predominan las pensiones contributivas, es decir, aquellas derivadas de las aportaciones a la seguridad social, las cuales equivalen a 63% del total de las transferencias. Por el contrario, los hogares del primer decil dependen en mayor medida de programas sociales y donativos, que representan 42% y 44% de las transferencias, respectivamente.

https://www.cepal.org

• Portada del sitio de la reunión:

https://www.cepal.org

• Portada del sitio de la reunión: