- Las afrodescendientes, sometidas a procesos de racialización explícitos o velados

- El feminismo negro no se presenta como una categoría homogénea, sino como una constelación diversa de enfoques interseccionales

Sara MásSemMéxico/SEMlac, La Habana, 25 de julio, 2025.- Investigar, reconocer y visibilizar el pensamiento afro feminista universal y cubano no es solo una contribución valiosa al rescate histórico y cultural de sus voces y exponentes, sino también un acto de reparación, justicia social y reivindicación de luchas colectivas.

Ese espíritu trascendió durante la celebración en La Habana del Coloquio Mujeres Afrodescendientes, los días 21 y 22 de julio, como parte de la IV Jornada cubana por el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora.

Organizado por la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología de la Universidad de La Habana y la Articulación Afro Feminista Cubana, el coloquio es «un espacio de análisis y reflexión colectiva desde el activismo, las comunidades y la academia», señaló en la apertura la socióloga Yulexis Almeida Junco, decana de esa facultad.

«Las afrodescendientes, sometidas a procesos de racialización explícitos o velados, vivencian las peores consecuencias de este orden social racista, colonial y heteropatriarcal», reflexionó Almeida al referirse a «un contexto internacional y nacional muy complejo, marcado por drásticos desequilibrios e inequidades».

Es por ello que, articular pensamiento y acción de forma inteligente y dinámica se convierte en poderosa herramienta antirracista, decolonial y anticapitalista, en aras de construir esa sociedad más justa que las mujeres afrodescendientes necesitan hoy, no mañana, agregó.

De la necesidad de investigar, reconocer y visibilizar el pensamiento afro feminista se habló durante el intercambio del primer día, en la Casa Fernando Ortiz.

«El pensamiento feminista negro, a través de sus múltiples corrientes epistemológicas, ha transformado las formas tradicionales de concebir el conocimiento desde una crítica profunda a la racionalidad hegemónica occidental, basada en el positivismo, la atracción universalista y la despersonalización del saber», señaló la historiadora e investigadora Irina Pacheco Valera.

Se trata, agregó, de una perspectiva que reconoce la vivencia encarnada, la oralidad, la memoria colectiva y el cuerpo como fuentes legítimas de producción teórica.

Entre sus valores, destacó que el feminismo negro no se presenta como una categoría homogénea, sino como una constelación diversa de enfoques interseccionales que propone una forma encarnada, afectiva, situada y comunitaria de producir conocimiento.

Además, contribuye a construir una genealogía crítica que desafía la exclusión epistémica sufrida por las mujeres negras y propone caminos alternativos para pensar el saber desde el margen, la historia, la resistencia y también la resiliencia, valoró.

En su opinión, añade un aporte transformador al pensamiento crítico contemporáneo, al proponer una reconfiguración radical de las claves legítimas del poder y los modos en que se consume, produce y valida el conocimiento.

«No solo cuestiona los contenidos del saber dominante, sino sus fundamentos mismos. Frente a la racionalidad hegemónica positivista abstracta, despersonalizada, esta corriente propone una forma encarnada, afectiva, situada y comunitaria de producir conocimiento», sostuvo Pacheco Valera.

Desde sus múltiples vertientes, articula una genealogía crítica que restituye las voces silenciadas, revaloriza la oralidad como método, reconoce la memoria colectiva, indicó.

En tanto, la profesora de la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología Maydi Estrada Bayona insistió en la idea de que, desde el feminismo negro, es importante también revindicar que «lo corporal es político».

La también activista hizo un llamado a «recuperar los universos culturales, espirituales, políticos y sapienciales de nuestros linajes africanos». En su opinión las estrategias de superación de las condiciones de inferioridad del ser femenino racializado están condicionadas por los procesos de reparaciones que se llevan desde siglos pasados en la región por sus ancestras, en una tarea intergeneracional que no termina.

Desde la práctica, diversos proyectos comunitarios proveen herramientas y promueven intercambios para atender y favorecer poblaciones en desventaja, con foco en las mujeres afrodescendientes.

Lo que comenzó como talleres de formación sobre violencia de género en un barrio de La Habana y que reveló como mayores dependencias de las mujeres la psicológica y la económica, derivó luego en una labor con las emprendedoras, relató Zulema Hidalgo Gómez, especialista del Centro Oscar Arnulfo Romero.

«No es casual que las mujeres que predominan en la población vulnerable y con las que trabajamos, en su mayoría, son negras», expuso al referirse a un programa que busca fortalecer sus capacidades en iniciativas económicas que les permitan acceder a un mercado laboral en el sector privado y estatal.

«Este proyecto abrazó el feminismo popular comunitario», precisó, y desde el enfoque de la economía feminista propuso la formación, el fortalecimiento de las estructuras comunitarias y el acceso a recursos y oportunidades como sus ejes centrales, lo que ha permitido recomponer sus vidas a muchas mujeres.

También un barrio vulnerabilizado como Pogolotti, en el municipio de Marianao, el proyecto AfroStética, que lidera Hildelisa Leal Díaz, se enfrasca en abrir nuevos caminos y, a poco más de un año de trabajo con cuidadoras formales e informales, ha realizado ya varios talleres de sensibilización y autocuidado.

Son mujeres quienes más asumen el trabajo de cuidar y, entre ellas, las negras y mestizas los realizan en situaciones de desventajas sociales y económicas, explicó Felicitas López Sotolongo, del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS).

«Muy pocos estudios transversalizan el tema del cuidado con el color de la piel, la vulnerabilidad y la violencia», comentó, cuando son las mujeres negras las que afrontan mayores dificultades, no pueden acceder al mercado del cuidado y se mantienen en la invisibilidad de sus casas.

«Los cuidados llevan la marca de las desigualdades», sentenció López Sotolongo y dijo que la reparación histórica de las poblaciones afrodescendientes tiene que llegar a las mujeres afrodescendientes que cuidaron a los hijos del colono. «Ahora estamos cuidando a los viejos, a los descendientes, y ese es otro tema pendiente», precisó.

Otros asuntos como la comunicación, las estadísticas desagregadas por género, color de la piel y otras variables, el envejecimiento trans en Cuba desde una mirada interseccional, la representación y participación de las mujeres afrodescendientes en las artes, sus contribuciones a la ciencia y la cultura, así como las experiencias de diversos proyectos feministas decoloniales también fueron abordados en el coloquio.

SEM-SEMlac/sm

https://www.cepal.org

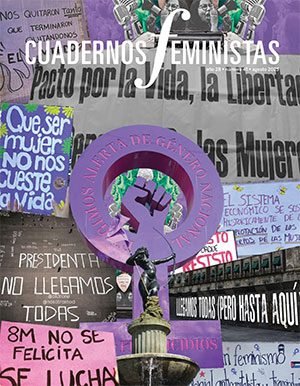

• Portada del sitio de la reunión:

https://www.cepal.org

• Portada del sitio de la reunión: