El desplazamiento forzado interno en México ha alcanzado cifras récord, impulsado por la violencia armada, el uso de tecnologías bélicas como drones y minas.

Pese a algunos avances a nivel estatal y esfuerzos de la sociedad civil, persisten vacíos legales y estructurales que dejan a las víctimas en total desprotección.

Natalia De Marinis/CIESAS CDMX*

SemMéxico, Cd. de México, 5 de septiembre, 2025.-En los últimos meses, diversos episodios de violencia -particularmente en Michoacán y Chihuahua- han devuelto al debate público una realidad largamente invisibilizada y que evidencia una profunda deuda del Estado: el desplazamiento forzado interno de personas, obligadas a huir de sus comunidades ante incursiones criminales y una violencia generalizada sobre sus territorios y los cuerpos de las mujeres.

La violencia y el desarraigo impactan de manera especialmente grave a mujeres, personas indígenas, campesinas, afrodescendientes y otros grupos históricamente marginados, quienes padecen formas específicas de violencia en los lugares de origen, tránsito y destino. Para muchas comunidades, la discriminación, el racismo y la violencia institucional se profundizan por su histórica exclusión y su desigual integración a la nación.

Las mujeres, en particular, se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad que las expone a nuevas violencias durante el desplazamiento; mientras que quienes huyen de conflictos históricos en sus territorios cargan con el estigma y la desconfianza de la sociedad en los lugares de llegada.

En contraste con la idea extendida de que huir implica quedar “a salvo”, la experiencia de numerosas poblaciones muestra que en los destinos persisten los riesgos y distintas formas de violencia.

Alertas actuales

Desplazamientos forzados recientes en la región de Tierra Caliente, en Apatzingán, Michoacán, y en comunidades warijó y pima de la sierra Tarahumara, en Chihuahua, han estado marcados por la implementación de tecnologías de guerra destinadas a infundir terror. Una de ellas, que comenzó a registrarse hace algunos años, es el uso de drones con explosivos – conocidos por la población como “dronazos”– que impactan directamente sobre las viviendas. Si bien el uso de drones para labores de vigilancia y transporte ya se había registrado desde hace más de una década, el uso de la sofisticación tecnológica para los ataques aéreos es algo más reciente. Otra práctica algo más extendida es la colocación de minas antipersona en caminos y alrededores.

Estas tecnologías no sólo representan una amenaza directa contra la vida humana, sino que atentan contra la existencia misma en los territorios: definen líneas mortales, controlan los movimientos y erosionan las formas de habitar, convirtiéndolos en zonas susceptibles de despojo, codiciadas por intereses mineros, el control de rutas estratégicas y otros fines.

Según el más reciente informe sobre el desplazamiento forzado interno realizado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana: “Travesías forzadas. Desplazamiento interno en México 2024”, publicado en 2025

El número de personas desplazadas pasó de 12 mil 623 en 2023 a 28 mil 900 en 2024, es decir, más del doble en apenas un año. La estimación asciende entonces a cerca de 390 mil personas que han tenido que abandonar sus hogares debido a la violencia y a los conflictos.

Los estados más afectados en los últimos años, por la magnitud de los fenómenos masivos de desplazamiento, son Chiapas, Oaxaca y Michoacán. Si a estos casos se suman los desplazamientos individuales – conocidos como “gota a gota” por su carácter individual, silencioso, pero constante –, los cuales, por lo general, no forman parte de los registros, la crisis humanitaria por desplazamiento forzado interno es aún más grande.

Ante este panorama, desde diferentes sectores han urgido a fortalecer el marco legal federal, ya que la ausencia de una ley general para atender el desplazamiento forzado interno ha generado esfuerzos fragmentados y ha impedido la unificación de registros y protocolos de atención. Los avances legislativos y otras acciones institucionales a nivel estatal han configurado esfuerzos relevantes, aunque todavía insuficientes, para atender a la población desplazada.

Un ejemplo de estas limitaciones es que la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en Chiapas, de 2012, y la Ley para Prevenir el Desplazamiento Interno en Guerrero, aprobada en 2014, carecen de reglas de operación, lo que ha obstaculizado su puesta en práctica. En contraste, la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en Sinaloa (2020) ha significado un avance más ambicioso, al colocar la reparación en el centro de su diseño. No obstante, las debilidades institucionales, el sub ejercicio presupuestal y otros factores han evidenciado importantes restricciones en su implementación.

En síntesis, aunque se han logrado algunos avances en legislaciones estatales -Chiapas (2012), Guerrero (2014), Sinaloa (2020) y Zacatecas (2022)-, la carencia de mecanismos unificados y consolidados a nivel nacional, dificulta que las víctimas de desplazamiento cuenten con información clara y accesible que les permita reconocerse como tales y acceder a la protección que requieren.

En esta tarea, las organizaciones de la sociedad civil y actores de la academia han desempeñado un papel clave, documentando casos, acompañando a comunidades desplazadas y generando propuestas de política pública con enfoque de derechos humanos. Desde 2013, y hasta 2021, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) desarrolló un sistema de documentación[1], basado principalmente en fuentes hemerográficas, que ha permitido dimensionar el fenómeno. Si bien el desplazamiento forzado interno no era un fenómeno nuevo en el país –siendo Chiapas, durante los noventa, uno de los estados que enfrentó un proceso de desplazamiento masivo de población indígena a raíz de la militarización y los conflictos territoriales–, fue desde el año 2007, con la llamada “guerra contra el narcotráfico”, que el desplazamiento se expandió como una forma de control poblacional y de territorios. Durante ocho años, la CMDPDH documentó y presentó informes anuales sobre episodios masivos de desplazamiento, sistematizando información y generando análisis que interseccionaron el género y la pertenencia étnica en las causas de la violencia, además de realizar análisis territoriales a partir de diversas metodologías.

A partir de 2018, se han generado también algunos esfuerzos institucionales como los diagnósticos realizados por el Consejo Nacional de Población (CONAPO)[2] que utilizaron diferentes registros oficiales como los arrojados por el Censo de Población y Vivienda del INEGI y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), así como los datos generados por la academia y la sociedad civil. También se destaca la existencia de otras fuentes, como las del Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC)[3], organización internacional que ha contribuido con datos y análisis sobre el caso mexicano. A ello se suman los aportes de observatorios regionales, como el Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán, que han generado investigaciones situadas y colaborativas desde el acompañamiento a víctimas, diagnósticos y herramientas metodológicas para comprender las dinámicas del desplazamiento y sus impactos diferenciados en comunidades y territorios. Más allá de estos esfuerzos, la cuantificación del desplazamiento sigue siendo un desafío debido a las propias características del fenómeno, que involucra desplazamientos y retornos intermitentes, una larga historia de movilidad interna en México, así como el miedo y el silencio de las víctimas.

Documentación y luchas judiciales alrededor del desplazamiento forzado interno

Este año, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana publicó un informe que retoma los esfuerzos del registro que se vinieron realizando desde la CMDPDH hasta 2021, con una metodología renovada. Basándose en el registro hemerográfico, testimonial y de observadores regionales, proponen una triangulación de datos que les permite validar los números arrojados por la prensa, constatando los casos con organizaciones civiles y validación de las autoridades. El informe “Travesías forzadas. Desplazamiento interno en México en 2024”, coordinado por Eugenia Morales Viana y Renata Valdiloo Polo, constituye un nuevo esfuerzo por empujar una agenda pendiente en el país y visibilizar los casos de desplazamiento.

Un aporte central de este informe, es la sistematización y el seguimiento de los avances legislativos por estado, información que hasta ahora no existía de manera concentrada. A estos escasos avances normativos, las autoras suman el registro de sentencias judiciales que, ante la ausencia de un reconocimiento nacional del desplazamiento forzado interno, han sido determinantes para la implementación de medidas de asistencia humanitaria y de restitución de derechos.

Entre los casos destacados se encuentran los amparos presentados por la Comunidad rarámuris de Coloradas de la Virgen (Chihuahua), la Comunidad triqui de Tierra Blanca Copala (Oaxaca) y las comunidades rarámuri de El Manzano y Monterde (Chihuahua). Estos procesos han sentado precedentes en los que el Poder Judicial reconoce los derechos colectivos de comunidades indígenas víctimas de desplazamiento interno y establece obligaciones para el Estado en materia de prevención, protección y reparación. El informe también resalta un cuarto caso: el Amparo en Revisión 425/2024, conocido como Amparo por Omisiones Legislativas y Administrativas (Caso de la Ley General y Órgano sobre Desplazamiento), impulsado por una organización civil para combatir la omisión del Congreso y del Ejecutivo.

Estos logros, que han permitido judicializar violencias históricamente negadas y generar antecedentes clave para la garantía de derechos, sólo son posibles cuando las personas desplazadas cuentan con el acompañamiento de organizaciones capaces de construir, impulsar y sostener estas agendas. En la mayoría de los casos, miles de personas enfrentan el desplazamiento en soledad, sin apoyo ni posibilidades de acceder a protección efectiva.

Otro aporte relevante del informe es la incorporación de testimonios provenientes de diversas regiones del país, recabados por personas que acompañan a colectivos, organizaciones y víctimas. Estos relatos ofrecen una mirada regional compleja, que permite entender el desplazamiento como un fenómeno no homogéneo, marcado por causas diversas, trayectorias múltiples y destinos, muchas veces temporales, que moldean la experiencia de quienes huyen. También advierten que las violencias no se limitan a los lugares de origen: en los sitios de destino, estas se viven de manera diferenciada según la vulnerabilidad de las personas desplazadas.

Estos informes ponen en evidencia la profunda deuda que el Estado tiene con la población desplazada, tanto en el reconocimiento de su condición de víctimas como en la urgente necesidad de desestandarizar la categoría de “persona desplazada”, una demanda que hemos sostenido desde distintos procesos de acompañamiento y documentación.

La violencia y el desarraigo impactan de manera especialmente grave a mujeres, personas indígenas, campesinas, afrodescendientes y otros grupos históricamente marginados, quienes padecen formas específicas de violencia en los lugares de origen, tránsito y destino. Para muchas comunidades, la discriminación, el racismo y la violencia institucional se profundizan por su histórica exclusión y su desigual integración a la nación.

Desestandarizar la categoría de persona desplazada también implica descentrar la mirada de lo humano, incluyendo la dimensión territorial: el desplazamiento transforma los espacios, provoca el despoblamiento de amplias zonas, fractura los tejidos comunitarios y abre paso al avance de enclaves de alta rentabilidad económica -megaproyectos, industrias extractivas o actividades ilícitas- que se asientan sobre territorios vaciados por la violencia. Abordar el fenómeno desde esta perspectiva más amplia permitiría comprenderlo no sólo como una tragedia humanitaria, sino también como un proceso de reordenamiento territorial que redistribuye el poder, el control de los recursos y el acceso a la tierra.

Las nuevas violencias no se reducen únicamente a la incorporación de tecnologías de guerra, sino que constituyen un signo evidente de las profundas reconfiguraciones territoriales en curso. Estas transformaciones abren nuevas preguntas en torno al fenómeno del desplazamiento, no sólo respecto a sus causas inmediatas, sino también sobre sus múltiples efectos en la vida en los territorios, la reproducción y profundización de desigualdades históricas, así como sobre las capacidades de resistencia y reconfiguración comunitaria frente a los embates de la expansión del capitalismo por despojo y la reterritorialización forzada.

***

*Natalia de Marinis es Profesora investigadora del CIESAS-sede CDMX. Coordinadora del Laboratorio de Antropología de las Justicias y las Violencias, un programa especial del CIESAS dedicado a la documentación y análisis de las violencias desde el acompañamiento a colectivos de víctimas y otros actores involucrados en el campo de la justicia y la reparación.

El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador, estudiantes asociados a los proyectos del Grupo y personas columnistas invitadas . Las responsables de esta son Erika Liliana López y Sandra Gerardo (Ver más: http://www.giasf.org)

La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición de adondevanlosdesaparecidos.org o de las personas que integran el GIASF

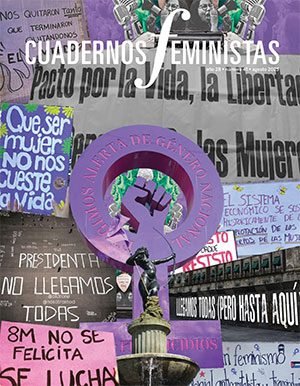

Foto de portada: Serapaz A.C.

https://www.cepal.org

• Portada del sitio de la reunión:

https://www.cepal.org

• Portada del sitio de la reunión: