El testimonio del dolor de las mujeres queda fuera del expediente clínico

Elda Montiel

SemMéxico, Cd. de México, 20 de agosto 2025.- Las políticas normativas y derechos sexuales deben fundamentarse en los contextos locales únicos en cada comunidad, colocando a las mujeres en edad reproductiva en el centro para que no sufran violencia obstétrica que está ligada a vulnerabilidades como ser indígena, nivel educativo y condiciones preexistentes incluso discapacidad ligada a fallas estructurales y actitudes institucionales e individuales del sistema de salud.

En un análisis de 60 casos en diversos municipios y estados del país sobre violencia obstétrica, recopilados por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) concluye que la violencia obstétrica en México no es un fenómeno aislado ni error ocasional es el resultado de fallas estructurales, vulnerabilidades interrelacionadas como ser mujeres indígenas, nivel educativo y condiciones de salud prexistentes y actitudes institucionales e individuales que patologizan el cuerpo de las mujeres que incluso pueden llegar a la muerte.

Emilia Alton Martelet señala que la violencia obstétrica se refiere al trato inadecuado, la violencia física y psicológica, y la violación de los derechos reproductivos de las mujeres durante el embarazo, parto y postparto. De acuerdo a las últimas estadísticas, más del 30% de las mujeres que han tenido hijos han experimentado algún tipo de violencia obstétrica.

En los casos analizados se encontró patrones claros como mujeres indígenas con escolaridad básica lo que marca no solo su acceso a los servicios de salud sino su experiencia.

La intersección de la condición indígena con enfermedades preexistentes resulta en una mayor falta de comunicación y una coerción institucional que las lleva a someterse a prácticas abusivas, como abuso físico y emocional, la negación de atención, y la transmisión inadecuada de información sobre sus condiciones y opciones médica.

Señala que a pesar de que se ha reducido la mortalidad materna en más de un 46% en los últimos 12 años, hay alrededor de 26 muertes por cada 100 mil nacimientos estimados, pero que esta cifra no considera las muertes maternas que ocurren junto con las muertes neonatales, lo que sugiere una subestimación.

En el análisis, se encontró que el 51% de los casos resultaron en mortalidad materna o neonatal, la máxima expresión de violencia obstétrica, porque de esos casos el 19% correspondió a muertes maternas y el 23% a muertes neonatales, en su mayoría prevenibles por falta de diagnósticos adecuados, faltas de atención, mala documentación y las diferencias en las infraestructuras del sistema de salud que contribuyeron a un desenlace trágico.

Aunque existen políticas normativas sobre la atención obstétrica a nivel nacional, las experiencias vividas por las mujeres en el sistema de salud mexicana muestran una realidad distinta y alarmante. En muchos casos las instituciones de salud se deslindan de responsabilidad apelando a complicaciones clínicas o factores externos. Las historias quedan fuera del expediente clínico, del testimonio y dolor permanecen silenciadas, ocultas bajo la burocracia de un sistema que no las reconoce.

Para garantizar una justicia reproductiva efectiva, es fundamental que se reconozca la interrelacionalidad de la violencia obstétrica y cómo las diversas formas de opresión se entrelazan en la experiencia de las mujeres. Hablar de justicia reproductiva no es sólo hablar de derechos; es hablar de vidas que importan, de sufrimientos que no debieron existir y que no deben repetirse.

Se debe escuchar y comprender las experiencias de las mujeres, respetando sus saberes, sus cuerpos y sus voces, y actuar de manera proactiva para superar las barreras estructurales que perpetúan la violencia obstétrica. Solo así se podrá logra un sistema de salud que sea verdaderamente equitativo y sensible a las necesidades de todas las mujeres, especialmente aquellas en gran vulnerabilidad.

Por eso propone que las políticas normativas en salud reproductiva y derechos sexuales se fundamenten en los contextos locales únicos en cada comunidad, colocando a las mujeres y personas gestantes en el centro del proceso, a través de asociaciones comunitarias y un enfoque más inclusive que reconozca las diversas realidades que enfrentan, para que la justicia reproductiva no sea un privilegio sino una realidad colectiva.

https://www.cepal.org

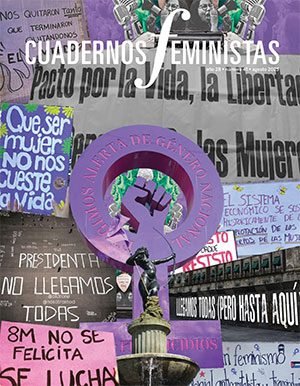

• Portada del sitio de la reunión:

https://www.cepal.org

• Portada del sitio de la reunión: