La igualdad salarial, definió a nuestra Carta Magna como la más avanzada de la época

Pasaron 30 años para reconocer los derechos políticos municipales y 36 para la ciudadanía

Para reconocer constitucionalmente sus derechos humanos pasaron 44 años

Sara Lovera

SemMéxico, Cd. de México, 5 de febrero, 2025.- La igualdad entre hombres y mujeres, en materia laboral y salarial se incorporó en el artículo 123 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, decretada un 5 de febrero de 1917.

Mientras que esa constitución , contradictoriamente, negó a las mexicanas sus derechos políticos, que sólo en el ámbito municipal se reconocieron 30 años después al reformarse el artículo 115 Constitucional.

Durante estos 108 años desde que se aprobó la Constitución vigente, se ha evolucionado para incorporar en su texto el reconocimiento de más y más derechos de las mujeres, porque en su redacción original prácticamente las ignoró –a pesar de un reconocimiento a la igualdad salarial-. Lo que indica un proceso, lento, pero directo.

Un hito histórico fue la incorporación de la igualdad jurídica entre hombres y mujeres de 1974 en el artículo 4º. Constitucional, y desde 2011 el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y específicamente el de las indígenas para participar en la toma de decisiones. La paridad electoral tiene 11 años y la paridad en todo 6.

No obstante en la vida real, las mexicanas siguen padeciendo discriminación y violencia. En noviembre de 2024 a la novedad de la “igualdad sustantiva” y también se elevó a rango constitucional la prohibición de la violencia contra las mujeres, casi 20 años después de la publicación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida sin violencia.

Un recorrido a diversas reformas constitucionales que en forma expresa o a modo de referencia incorporan en su texto cuestiones sobre los derechos de las mujeres, nos permite mirar la “voluntad política” de las y los legisladores, por una parte, y conocer que en estas fechas ya casi nada es novedad, puesto que la paridad política tiene 11 años; la paridad en todo, 6 años y los derechos sociales se fueron incorporando desde los años 30, reconociendo constitucionalmente trabajo, nacionalidad, derecho a la salud y al libre tránsito. Muchas reformas recientes son como un agregado que no altera igualdad, paridad y ciudadanía..

La reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011 y su impacto en el reconocimiento de derechos de las mujeres fue tardía y todavía se discuten los derechos de las indígenas. Este año, dedicado a ellas, tiene que ver con un mandato internacional.

Los cambios constitucionales, son resultado, desde 1917 de la lucha de las mujeres que pidieron el voto en 1824 por primera vez en Zacatecas y que en los últimos 50 años, por las demandas feministas, se reconstruyó esa Constitución, que todavía no reconoce, constitucionalmente, los derechos sexuales y reproductivos.

Cronología

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está cumpliendo 108 años. Promulgada el 5 de febrero de 1917, entró en vigor el 1 de mayo de ese año. Una deuda del Constituyente originario con las mujeres mexicanas es que en la conformación de la asamblea constituyente no participó ninguna mujer, aunque las discusiones fueron interrumpidas por Hermila Galindo conocida como la primera Constituyente del país, quien en 1916 demando la autonomía del cuerpo.

Destaca la falta de definición de sus derechos, en el orden político.

Las mujeres no tuvieron reconocimiento para participar en la vida política del México posrevolucionario. Adicionalmente, conforme a la costumbre social de la época, su construcción se refiere únicamente a los hombres.. Ello a pesar de un caso concreto en que los constituyentes del 17 sí establecieron con puntualidad la equidad entre hombres y mujeres: el artículo 123, en su fracción VII.2 . Cobra relevancia este precepto porque, además de la equidad referida, se enmarca en el tema de los derechos sociales, que son el gran aporte de México al derecho constitucional del siglo XX.

El análisis del texto original de la Constitución de 1917 y como fue evolucionando la búsqueda de la igualdad es un largo andar, ya que tuvieron que pasar varias décadas para que el Poder Reformador fuera incluyendo el reconocimiento de derechos a las mujeres, como el derecho a votar y ser votadas o la igualdad entre hombres y mujeres en el artículo 4º. Reformado varias veces.

La Asamblea Constituyente. Conforme al Decreto del 14 de septiembre de 1916 emitido por el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza se emitió la convocatoria para el Congreso Constituyente, misma que fue instalada el 1 de diciembre de 1916.

De los 211 diputados constituyentes que participaron en su integración no aparece ninguna mujer, lo que se atribuye a la situación social de las mujeres a principios s del siglo XX en nuestro país, no obstante que en el siglo XIX hubo para las mujeres el derecho al trabajo y a la educación.

Art. 123.-… VII.- Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. … 3 Lista nominal (Djed Bórquez, 1992, pp. 513-520) 3

Una muestra de las condiciones que imperaban respecto al reconocimiento de los derechos de las mujeres es que en la discusión del artículo 34, “el 26 de enero de 1917… referente a la ciudadanía, donde 168 constituyentes votaron por seguir excluyendo a las mujeres y sólo Esteban Baca Calderón (Jalisco) e Hilario Medina (Guanajuato) estuvieron en contra de esta decisión.” (Galeana, 2016, p. 16).

El texto original de la constitución de 1917.

La ausencia de las mujeres en el Constituyente de Querétaro implicó que no tuvieran voz en la conformación y deliberaciones del texto finalmente aprobado. En este esquema, en la Constitución podemos encontrar la falta de reconocimiento de derechos políticos, particularmente el derecho al voto en la redacción del artículo 34. Pero por otro lado si podemos advertir la incorporación o reconocimiento del derecho al trabajo con el derecho a la igualdad, aunque con una acotación a la que se hará referencia más adelante.

En este punto, si bien el texto original únicamente menciona tres veces la palabra mujer, lo hace en la porción correspondiente al artículo 123, en sus fracciones II, V y XI. Art. 123.-

El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados deberán expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en las necesidades de cada región, sin contravenir a las bases siguientes, las cuales regirán el trabajo de los obreros, jornaleros, empleados domésticos y artesanos, y de una manera general todo contrato de trabajo: … II.- La jornada máxima de trabajo nocturno será de siete horas. Quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas para las mujeres en general y para los jóvenes menores de diez y seis años.

Queda también prohibido a unas y otros el trabajo nocturno industrial; y en los establecimientos comerciales no podrán trabajar después de diez de la noche. … V.- Las mujeres durante los tres meses anteriores al parto, no desempeñarán trabajos físicos que exijan esfuerzo material considerable.

En el mes siguiente al parto disfrutarán forzosamente de descanso, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por su contrato. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para amamantar a sus hijos. … XI.- Cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente, un ciento por ciento más de lo fijado por las horas normales. En ningún caso de trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres consecutivas.

Los hombres menores de diez y seis años y las mujeres de cualquiera edad, no serán admitidos en esta clase de trabajos. …4 Estas fracciones, implícitamente reconocen el derecho de las mujeres al trabajo, como puede apreciarse de la correlación entre estos textos y el artículo 5º de la propia norma fundamental 4 Texto original consultable en aprobada en Querétaro, porque este último precepto es el que se refería a dicho derecho humano. Por otra parte, si bien en la redacción de la fracción VII del citado artículo 123 no se refiere la palabra mujer, de su texto puede apreciarse con claridad que si existe un derecho a la igualdad: VII.-

Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Como puede inferirse, dentro del contexto del derecho al trabajo tanto de hombres como de mujeres, el Constituyente decidió que no podría otorgarse un salario diferenciado en razón del sexo de quien prestara su servicio personal subordinado a cambio de un salario.

Sin embargo, es importante destacar que la protección aquí descrita no es producto de una verdadera concepción sobre los derechos humanos de las mujeres, sino que más bien las consideraron como objetos de protección a partir de una definición negativa de estos actores sociales, basada en lo que no saben, no tienen o no son capaces.

En este contexto, más bien las consideran como sujetos incapaces que requieren un abordaje especial, pero de ninguna manera como sujetos con plena capacidad de goce y ejercicio de sus derechos fundamentales. Retomando lo asentado en párrafos previos, en cuanto a derecho de índole político, los creadores de la Constitución del 17 si quedaron en deuda con las mujeres, porque en el artículo 34 no se consideró su derecho como ciudadanas:

Art. 34.- Son ciudadanos de la República todos los que, teniendo la calidad de

mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos:

I.- Haber cumplido dieciocho años, siendo casados, o veintiuno si no lo son, y

II.- Tener un modo honesto de vivir.6

Ello aconteció a pesar de que Hermila Galindo luchadora por los derechos de las mujeres hizo llegar a la Asamblea Constituyente una propuesta para que en el citado artículo 34 se reconociera su derecho al voto. Esta mujer quien fue secretaria particular del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo, Venustiano Carranza, su voz fue ignorada y nada se logró con tan importante propuesta.

Vale la pena indicar que en esta porción normativa, si bien no tiene expresamente prohibiciones a las mujeres en cuanto a los derechos políticos, en ese momento y en un período de varios años subsecuentes, siempre se entendió en el sentido de que las mujeres no podían ejercerlo. Hasta 1947.

Tal interpretación fue recogida por las leyes electorales, como la Ley Electoral Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1946 que en su artículo 40 indicaba:

Artículo 40.- Son electores los mexicanos varones mayores de 18 años si son casados y de 21 si no lo son, que estén en el goce de sus derechos políticos y sean inscritos en padrón y listas electorales.

Es decir, únicamente se otorgaba el derecho a sufragar a los varones mexicanos, incluso en forma diferenciada, ya que las edades para su ejercicio variaban entre los hombres casados y los que no lo eran.

En ese mismo sentido está redactada la Ley Electoral Federal publicada el 4 de diciembre de 1951, que sustituyó a la de 1946, ya que en su artículo 60 establecía:

ARTICULO 60.- Son electores los mexicanos varones mayores de 18 años, si son casados, y de 21 aun cuando no lo sean, que estén en el goce de sus derechos políticos y se hayan inscrito en el Registro Nacional de Electores.

Es hasta el año 1954, por reforma publicada el 7 de enero de 1954, y en el contexto de la modificación constitucional sobre el voto de las mujeres , que se estableció:

Artículo 60.-Son electores los mexicanos mayores de 18 años, si son casados, y de 21 aun cuando no 10 sean, que estén en el goce de sus derechos políticos y que se hayan inscrito en el Registro Nacional de Electores.

Como puede apreciarse, aun cuando se presentó un paso muy importante en el reconocimiento de los derechos, el legislador simplemente eliminó la palabra varones, pero se dejó en género masculino. El legislador ni siquiera se señaló que fueran mujeres y hombres, todavía faltaría tiempo para ello.

Sólo como una referencia más de la concepción e interpretación sobre los derechos de las mujeres mexicanas, se señala un artículo de la Ley de Amparo de 1936, en la que con una visión “garantista” establecía:

Artículo 7º.- La mujer casada puede pedir amparo sin la intervención del marido.

Algunas reformas constitucionales que incorporaron explícitamente derechos a las mujeres

Después de muchos años, hasta la reforma del 24 de febrero de 2017, poco a poco se han ido incorporando en nuestra Carta Magna diversas referencias expresas a derechos de las mujeres.

Actualmente, en el texto de la Constitución se encuentra 13 veces la palabra mujer o mujeres:

Artículo 2º, apartado A, fracciones II y III; y apartado B, fracciones V y VIII.

Artículo 4º.

Artículo 6º, apartado B, fracción V.

Artículo 18.

Artículo 30, inciso B, fracción II.

Artículo 34, primer párrafo.

Artículo 123, apartado A, fracciones II, V y XV; y, apartado B, fracción XI, inciso c).

Todo ello ha sido producto de los ajustes que el Poder Reformador ha realizado para propiciar la conformidad de nuestra Ley Suprema a la cambiante realidad social, ya que sabemos que una constitución no puede ser estática, ya sea que se reforme en su texto, como en el caso nuestro, o que lo sea producto de la interpretación jurisdiccional, como en el caso de los Estados Unidos de América.

A continuación se hace un recuento de algunas reformas y adiciones a la Constitución que tienen que ver con el tema a que se refiere este trabajo, a partir de la fecha en que se realizaron.

12 de febrero de 1947

A iniciativa del Presidente Miguel Alemán, se adicionó un segundo párrafo al artículo 115 constitucional para que en las elecciones municipales participaran las mujeres en igualdad de condiciones que los varones, con el derecho a votar y ser elegidas. Esta reforma entró en vigor el 12 de febrero de 1947.

Su texto expone:

Artículo 115. -…

I.- …

En las elecciones municipales participarán las mujeres, en igualdad de condición que los varones, con el derecho de votar y ser votadas.

…

Como puede apreciarse, es un primer avance materia de derechos político-electorales, aunque sólo se trata de elecciones de carácter municipal, pero si tomamos en consideración que el gobierno más cercano a la gente es el del municipio, cobra relevancia esta determinación del Constituyente Permanente.

17 de octubre de 1953

Es esta, quizá, la reforma más importante en materia de derechos políticos de las mujeres en México, porque es la incorporación plena de su carácter como ciudadanas en el texto constitucional.

A manera de antecedente, en 1937 el entonces Presidente Lázaro Cárdenas del Río presentó una iniciativa de reforma al artículo 34 de la Constitución Federal, que permitiría votar a las mujeres. La iniciativa fue aprobada por ambas del Congreso de la Unión y por las legislaturas de los estados, sin embargo no se continuó con el procedimiento y no se realizó el cómputo y la declaratoria para su vigencia, tal como lo establece el artículo 135.

En diciembre de 1952, al seno del Congreso Federal se solicitó concluir el trámite de la iniciativa presentada en 1937. Sin embargo Adolfo Ruiz Cortines, Presidente que por cierto iniciaba su mandato, envió su propia iniciativa que fue aprobada mediante el Decreto que reforma los artículos 34 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 1953..

El texto quedó como sigue:

Artículo 34.- Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: …

Es destacable que en el mismo decreto, como su nombre lo indica, se reformó el artículo 115, eliminando el texto que había sido aprobado en 1947, quizá considerando que con la modificación al artículo 34 para otorgar pleno derecho de voto a las mujeres, aquel texto referente únicamente al orden municipal resultaba innecesario.

18 de enero de 1931

En esta reforma se aprecian dos hechos que evidencian la concepción que se tenía de la mujer en esa época y que resultan inadmisible para nuestra realidad actual. El texto del artículo 30, en la parte que interesa quedó de la siguiente forma:

Artículo 30.- La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.

A).- son mexicanos por nacimiento:

I.-…

II.- Los que nazcan en el extranjero de padres mexicanos; de padre mexicano y madre extranjera, o de madre mexicana y padre desconocido.

III…

B).- Son mexicanos por naturalización:

I.-…

II.- La mujer extranjera que establezca su domicilio dentro del territorio nacional.

…El primer caso alude directamente a que el hombre estaba en posibilidades de transmitir la nacionalidad mexicana a sus hijos de manera plena y por el solo hecho de ser su padre. No así la mujer, quien para lograr ser el vínculo para que sus hijos e hijas pudieran adquirir esa nacionalidad, debía desconocer quién era el padre de aquellos.

El otro, que la mujer no estaba en aptitud de propiciar que su cónyuge adquiriera la nacionalidad mexicana, ya que tal prerrogativa estaba definida únicamente para los varones casados con mujer extranjera.

Ambos aspectos dejan claro que, lejos de resultar un reconocimiento de derechos, ahondaba la discriminación hacia las mujeres. Pero afortunadamente las cosas fueron cambiando.

5 de diciembre de 1960

La reforma laborar en materia de trabajadores al servicio del Estado, quizá una de las más importantes en ese tema durante el siglo pasado, dividió el artículo 123 para establecer el trabajo general y el trabajo burocrático.

Por cuanto al derecho de las mujeres, en esta reforma se mantuvo el sentido de las normas del original de 1917, sólo que en dos apartados.

Esto es: se conservan prácticamente iguales las fracciones V y XV, sólo que en el primer apartado, aunque se añade el apartado B con una fracción similar, la XI en su inciso c).

23 de febrero de 1965

Mediante la reforma al artículo 18, en su segundo párrafo, el Poder Revisor estableció la obligación del estado de mantener lugares de reclusión diferenciados para hombres y mujeres, modificando las reglas del sistema penitenciario nacional.

Además, permitió a los estados celebrar convenios con la Federación, para que los reos sentenciados por delitos del orden común extingan su condena en establecimientos del Ejecutivo Federal.

El artículo quedó de la siguiente forma, en la parte que se relaciona con las mujeres:

Artículo 18.-…

Los Gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente.

Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

31 de diciembre de 1974

Durante esta reforma si se aprecian avances importantes.

El artículo 4º establece la igualdad de la mujer y del hombre. También, que en la fracción II del inciso B del artículo 30, se corrigió lo establecido en 1934,reconociendo que la mujer podía incidir en la posibilidad de que su cónyuge adquiriera la nacionalidad mexicana.

Oro más, en la fracción XV del apartado A del artículo 123, para ordenar que los patrones tomaran medidas que garantizaran la salud y la vida de las mujeres embarazadas y del sus productos.

Es decir, conforma el principio de que el varón y la mujer son iguales ante la ley, a la vez que establece bases constitucionales para permitir igualdad jurídica de las mujeres en materia de ejercicio de profesiones, derechos laborales y seguridad social.

Los textos previenen:

Artículo 4º.- El varón y la mujer son iguales ante la Ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Artículo 30.-…

A.-…

B.-…

I.-…

II.- La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicanos y tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional.

Artículo 123.-…

A…

…

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos;

…

XV.- El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada caso;

B…

XI.-…

a).-…

b).-…

c).- Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.

En este mismo contexto, se fueron eliminando prohibiciones sobre el trabajo de las mujeres que, como se indicó anteriormente, eran más proteccionistas que protectoras.

14 de agosto de 2001

Es la conocida como reforma integral en materia indígena, que establece los principios constitucionales de reconocimiento y protección a la cultura y los derechos de los pueblos originarios, sus comunidades y sus comunidades.

La parte nodal de esta reforma es el artículo 2º, que en su fracción II del apartado A, que otorga el reconocimiento y la garantía del derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para, entre otras cosas, aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, pero con la obligación del respeto de manera relevante la dignidad e integridad de las mujeres.

Esta disposición quedó en la siguiente forma:

Artículo 2º…

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I…

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.

Es importante hacer mención que la fracción III, fue modificada en 2015, como se detallará

adelante.

11 de junio de 2013

En esta fecha se publicó la llamada reforma de telecomunicaciones. En ella se establece la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones como órganos públicos autónomos.

Aunque se trata más de una referencia que una reforma dedicada a los derechos de las mujeres, es importante hacer mención que la fracción V del apartado B del artículo 6º, se ordenó que el organismo público autónomo encargado de la materia, asegure el acceso de las personas a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, entre otros aspectos.

Artículo 6º…

A…

B…

V. La ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación, a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.

El principio de paridad fue incorporado a nuestra Constitución en el año 2014. El artículo 41 Constitucional establece que los partidos políticos deberán postular paritariamente sus candidaturas para los Congresos Federal y locales

22 de mayo de 2015

También dentro del esquema de derechos de los pueblos indígenas, enfatizando el derecho de las mujeres, la fracción III del apartado A del artículo 2º constitucional, contempla el derecho de estos pueblos para elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados.

El texto es el siguiente:

Artículo 2o…

A…

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.

La reforma del 10 de junio de 2011

Una mención especial requiere la llamada reforma en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.

En la misma, junto con la reforma en materia de amparo del 6 de junio del mismo año, la resolución del expediente Varios 912/2010 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y otros temas, se realizaron cambios importantes en la forma de concebir el respeto de derechos humanos y los mecanismos de control constitucional, provocando lo que Cossío (2011) llamó la Tormenta judicial perfecta.

Si bien es cierto que en la misma reforma no se hace una mención expresa de derechos de las mujeres, su importancia radica en que hizo explícito que todas las personas –hombres, mujeres, menores, personas morales17, etc.- gozarán de los derechos humanos que reconocen la Constitución y los tratados internacionales.

.

INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. ES APLICABLE RESPECTO DE LAS NORMAS

RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS QUE SEAN TITULARES LAS PERSONAS

MORALES.

Se aclara que “hizo explícito” esto porque, conforme al artículo 133 constitucional, que prácticamente mantiene su redacción original, los tratados internacionales son norma interna en nuestro país, sólo que de fuente externa.

En consecuencia, son también parte del parámetro de regularidad constitucional para el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres en México, diversos tratados internacionales como:

Convención internacional para la represión de la trata de mujeres y menores

Convención internacional relativa a la represión de la trata de mujeres mayores de edad

Convención sobre nacionalidad de la mujer

Protocolo que enmienda la Convención para la supresión del tráfico de mujeres y

niños, concluida en Ginebra el 30 de septiembre de 1921 y la Convención para la

supresión del tráfico de mujeres mayores de edad, concluida en Ginebra el 11 de

octubre de 1933

Convención interamericana sobre concesión de los derechos políticos a la mujer

Convención interamericana sobre concesión de los derechos civiles a la mujer

Convención sobre los derechos políticos de la mujer

Convención sobre la nacionalidad de la mujer casada

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

(CEDAW)

Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la

mujer “Convención de Belem do Pará”

Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de

discriminación contra la mujer

Como corolario, apenas el 21 de abril de 2017, se publicó en el Semanario Judicial de la Federación una jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación que reconoce tanto la discriminación de que han sido objeto las mujeres en México,

como los avances que se van dando a fin de eliminarla:

DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER.

SU ALCANCE CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES.

Al disponer el citado precepto constitucional, el derecho humano a la igualdad entre el varón y la mujer, establece una prohibición para el legislador de discriminar por razón de género, esto es, frente a la ley deben ser tratados por igual, es decir, busca garantizar la igualdad de oportunidades para que la mujer intervenga activamente en la vida social, económica, política y jurídica del país, sin distinción alguna por causa de su sexo, dada su calidad de persona; y también comprende la igualdad con el varón en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de responsabilidades.

En ese sentido, la pretensión de elevar a la mujer al mismo plano de igualdad que el varón, estuvo precedida por el trato discriminatorio que a aquélla se le daba en las legislaciones secundarias, federales y locales, que le impedían participar activamente en las dimensiones anotadas y asumir, al igual que el varón, tareas de responsabilidad social pública.

10 de febrero 2014

Se introduce el principio de paridad fue incorporado a nuestra Constitución en el año 2014. El artículo 41 Constitucional establece que los partidos políticos deberán postular paritariamente sus candidaturas para los Congresos Federal y locales.

31 de mayo 2019

Se acordó la reforma constitucional para que haya paridad en todo. Se reformaron 10 artículos de la Constitución. Obligando a todos los órdenes de gobierno aplicar la paridad 50 por ciento hombres 50 por ciento mujeres en todas las acciones de toma decisiones.

15 de noviembre 2024

Se publicó el decreto que garantiza la igualdad sustantiva para las mujeres mexicanas con la reforma al Art. 4º. Constitucional

Ese día se habló de cerrar la brecha salarial y reformas al artículo 123 Constitucional…

Así, la reforma al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 1974, dio la pauta para modificar todas aquellas leyes secundarias que incluían modos sutiles de discriminación. Lo que se perfeccionó en 2014, 2019 y 2024.

Por otro lado, el marco jurídico relativo a este derecho humano desde la perspectiva convencional del sistema universal, comprende los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como 2, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y desde el sistema convencional interamericano destacan el preámbulo y el artículo II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Bibliografía

Cossío, J.R. (2011). ¿La tormenta (judicial) perfecta? El Universal, recuperado 20-04-2012,

http://archivo.eluniversal.com.mx/editoriales/53725.html.

De la Cueva, M. (1982). Teoría de la Constitución. México: Porrúa.

Djed Bórquez. (1992). Crónica del Constituyente. México: INEHRM.

Galeana, P. (2016). Presentación. En Mujeres y Constitución: de Hermila Galindo a Griselda

Álvarez. México: INEHRM.

Quiroz, E. (2005). Teoría de la Constitución. México: Porrúa.

Valles, R.M. (2014). Entre palmas y rosas; diatribas y reprobación. En La revolución de las

mujeres en México (pp. 47-80). México: INEHRM.

Normatividad

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOF 5-02-2017. Publicación original

y última reforma.

Diario Oficial de la Federación. Publicaciones del 18-enero-1934, 5-diciembre-1960, 23-

febrero-1965, 31-diciembre-1974, 14-agosto-2001, 10-junio-2011, 11-junio-2013, 22-mayo2015.

Ley Electoral Federal. DOF 7-enero-1946, abrogada.

Ley Electoral Federal. DOF 4-diciembre-1951, abrogada.

24

Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicano, DOF 10-enero-1936, abrogada.

https://www.cepal.org

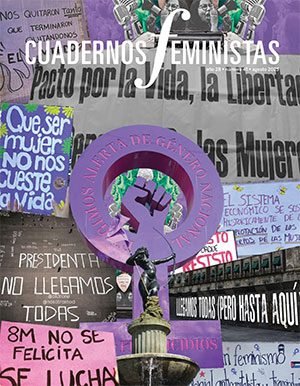

• Portada del sitio de la reunión:

https://www.cepal.org

• Portada del sitio de la reunión: